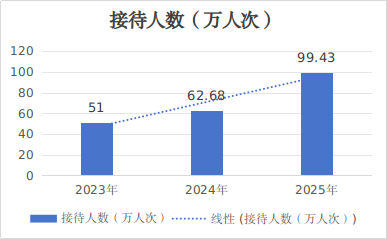

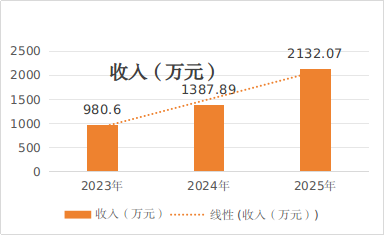

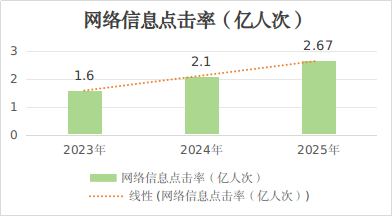

今年“五一”假期,市文物局认真贯彻落实市委、市政府主要领导指示批示和省市有关安全工作通知精神,在市委宣传部和主管副市长的具体指导下,严守安全生产、舆情研判及意识形态工作底线,以“劳动最光荣 文博启新篇”为主题,围绕“劳动创造历史 幸福都是奋斗出来的”内容精心策划推出9类101项1770多场文博活动,累计接待游客99.43万人次,同比增长58.62%;文博市场总收入2132.07万元,同比增长53.23%。央视新闻频道等国家级媒体报道《假日经济“百花齐放” 来看看五一假期有哪些新玩法 》、文旅中国报道《准备就绪!郑州市文物考古研究院邀您开启“五一”文化礼盒》等“五一”郑州文博活动开展情况,各类媒体发布郑州文博宣传信息2万多条,点击率达2.67亿人次,同比增长27.14%,有效提升了古都郑州形象和美誉度,为广大市民、游客提供了丰盛的节日文博大餐。

图1:近三年“五一”假期活动接待人数对比

图2:近三年“五一”假期文博市场收入对比

图3:近三年“五一”假期郑州文博网络信息点击率对比

一、聚焦主题,策划推出系列文博活动

节日期间,文博系统工作人员以实际行动向劳动人民致敬,各文博开放单位全员上岗不休息,努力为参观游客提供内容精彩的文化大餐和细心热情的贴心服务。

一是汇聚主题展览,打造文化盛宴。为充分展示郑州丰富的历史文化遗产,各博物馆推出“文明互鉴—世界图纹与印记展”“觉醒·逐梦”“商都翼翼 金玉华章”“廉政暨文化遗产国际漫画大赛优秀获奖作品特展”等精品特色展览,受到广大观众的好评。升级打造城市考古体验课堂,让游客在参观中领略郑州的沧桑巨变,近距离感受考古人员的辛勤劳动,了解文物出土的瞬间和历史背后的故事,感受3600年的人间烟火。各博物馆邀请环卫工人、劳动模范等劳动者团队到馆参观,开展“致敬平凡·致敬奉献”“劳动赞歌”“文物勘探工作的一天”“考古发掘工地的一天”等沉浸式体验活动,向新时代劳动者致敬,推动文物知识普及。

二是坚持科技赋能,创新活化场景。举办虚拟数字展览,充分展示郑州丰富的历史文化遗产。推出“丝路·瑞境VR沉浸院线”“光幻中的‘河一’MR体验”《黄帝岐缘》剧本游、《丝绸幻旅》VR大空间沉浸体验,以及考古科普大篷车“流动博物馆”系列活动,通过科技赋能,将历史文化融入互动游戏与虚拟场景,邀市民共享视觉盛宴,感受历史与科技的碰撞。组织留学生大学生担任志愿者到文博场馆为国际友人提供英文免费讲解服务,彰显了“国际郑”品牌良好形象。

三是开展惠民活动,传递文化温度。通过开展形式多样的趣味游戏等惠民互动活动,增强了游客们的参与感和体验感。郑州博物馆举办“公益性文物鉴定”活动,帮助群众现场鉴定家传老物件,讲述老物件的“前世今生”;“博物致知 书香传世——新华书店图书文化市集”,各类书籍汇聚一堂,让观众边逛边囤精神食粮。郑州纺织工业遗址博物馆以“劳动美”为主题,开展露天电影放映、职工歌手献唱礼赞劳动等活动,唤醒城市记忆,让文化惠民更具温度,增强人民群众文化获得感、幸福感。

四是打造创新场景,增强文博趣味。创新文博表现形式,创新推出“伊尹的筵席”“桑林祈雨”等剧场演出、“商都匠作密码解谜”“我是小小考古家——盲盒探秘”游戏,增强活动的趣味性,让观众穿越时空感受历史,在各种交织的奇幻景象中,沉浸式体验文化的魅力、历史的厚重和郑州现代的发展。大象、城外城、瞻世客家、仁清等16家非国有博物馆联合举办的“五一去哪了”博物馆文创市集在二七万达广场顺利开展,扩展了博物馆边界,增加城市公共文化空间,丰富了游客的购物需求,受到观众喜爱。

五是开展社教研学,赓续历史文脉。开展“小小造纸匠”“锦绣千年 童梦万象”“漆彩风华 至‘扇’至美——非遗大漆漂流扇DIY”“匠心纸韵——古法造纸工艺”“小口尖底瓶的来龙去脉”“水中生花 丝上成画”“匠心绘韵・文物复活节”等系列体验非遗文化活动,带领观众感受传统工匠精神,在实践中增长知识、拓宽视野。

二、联动宣传,打造郑州文博品牌

“五一”假期,郑州文博积极开展系列活动,营造节日氛围、彰显古都特色、传承城市文脉,各级各类媒体(含官方自媒体账号)发布或引流涉及郑州文博信息共2万多条,网络点击率达2.67亿人次。

一是多级媒体协同发力,构建全域传播矩阵。假期,郑州文博宣传吸引了国家级、省级、市属三级媒体共同参与,形成立体化传播格局。国家级媒体如央视新闻频道聚焦郑州博物馆文创产品、文物工作者致敬报道及沉浸式考古体验活动,相关内容被光明网、中国日报网等广泛转发;省级媒体如河南日报、顶端新闻、大河网等围绕“文创消费”“公众考古开放日”“非遗雅音”等主题深度报道;市属媒体如中原网、正观新闻、郑州日报客户端等推出“商城之心”“考古有‘艺’思”等系列本地特色内容。多级媒体联动覆盖不同传播层级,有效扩大了郑州文博的传播声量与覆盖面。

二是创新载体融合科技,激活多元体验场景。科技赋能与场景创新双管齐下,推动文博从“参观式”向“参与式”“体验式”升级。推出“文化+体验”新玩法,重要遗址开放公众考古体验,市民可参与陶器制作、放飞“文物”模型等活动,实现“沉浸式”触摸历史。策划“致敬劳动者”主题系列活动,推出“博物馆里的‘劳动者’”、非遗泥塑/扎染/螺钿手工体验等报道。深挖地域文化内核,聚焦巩义双槐树遗址、荥阳青台遗址等重要考古发现,展现黄河文化、河洛文明的深厚底蕴;巩义兵工厂、刘镇华庄园等小众景点,推出“郑州赏城人”“小众景区推荐”等差异化内容,盘活多元文旅资源。

三是文博话题爆圈出彩,点燃线上互动热度。微博、头条等平台多个话题登上同城热榜,引发公众讨论。微博话题#郑州考古工地解锁新皮肤#(阅读量20.5万)、#郑州超百场文博活动致敬劳动者#(阅读量33.3万)聚焦假期特色活动;头条同城榜话题“巩义双槐树遗址公众考古开放日见闻”“荥阳青台遗址:打造沉浸式考古盛宴”等,以地域文化IP吸引本地关注。抖音号《郑州日报》报道博物馆排队盛况、新浪微博@郑州日报策划“公众考古特别策划”等,通过短视频、图文直播等形式增强互动性,拉近文博与公众距离,形成“线上引流—线下体验—社交分享”的传播闭环。推出“留学生进博物馆当讲解员”的内容策划,采用“留学生博主抖音首发引起热度+主流媒体跟进+微博自媒体等平台深度跟踪”的模式,加强国际传播,以文化为纽带吸引外籍友人走进文博场所。据统计,“五一”假期,全市各博物馆累计接待外宾200多人次。

下一步,市文物局将认真贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推动实施重大文化产业项目的意见》、国务院办公厅印发的《关于推动文化高质量发展的若干经济政策》和省市政策要求,学习借鉴西安、成都等全国城市先进成功经验,成立专注我市文化遗产保护展示利用产业发展的专业平台,强化数字化赋能,更好地挖掘、保护、传承和整合郑州全域丰富的文化遗产资源,形成更多新的文化产业增长点,加快推动我市文化遗产保护利用产业创造性转化、创新性发展,助力“五地、一重地”建设和提升郑州国家中心城市文化软实力。积极引进国内外先进的文博活动策划理念和技术,加强与高校、研究机构的合作,建立文博活动创意人才培养,为文物系统输送更多具备创新思维和实践能力的人才。联合国家和省市级主流媒体形成宣传矩阵,打造文博宣传策划团队,全面提升古都郑州影响力。

同时,将充分利用“5·18国际博物馆日”契机,持续策划系列文博活动“彩蛋”,举办“千面郑州——青花女孩”系列微短剧开机及文博微短剧创作基地挂牌仪式;谋划推出商城遗址发掘70周年“国宝回家乡”系列活动、“丝路华章——唐代青花瓷瑰宝展”系列活动(国际会议、走秀活动、经典绘本、文物展览、央视《探索·发现》纪录片),全面打造“郑州˙青花瓷故乡”“青花瓷的鼻祖·唐青花”独特IP形象,更好满足人民群众多样化、多层次、多方面的精神文化需求,进一步提升郑州城市的美誉度、影响力,为中国式现代化建设郑州实践做出文博贡献。

豫公网安备 41010202002520号

豫公网安备 41010202002520号